柳明佑のWBA王座に挑戦。「柳明佑 vs. ウディン」「柳明佑 vs. 徳島」「ウディン vs. 井岡弘樹、徳島」戦を紹介します。

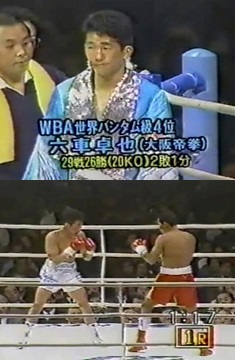

徳島尚(日本)

身長165cm:オーソドックス(右構え)

ウディン・バハルディン(インドネシア)

身長 cm:オーソドックス(右構え)

①柳明佑 7R TKO ウディン・バハルディン

(WBA世界J・フライ級タイトル戦、1988年)

ウディン:左ジャブ、右ストレート、左右フック

柳:左ジャブ、右ストレート、左右フック

(ダウンシーン)

2R:左フックでウディンがダウン

7R:ウディンが連打でスタンディングダウン、連打でダウン

(感想:柳がタイトル防衛。柳(韓国)は安定王者。ウディンは後の二冠王ムアンチャイ・キティカセムに判定負けしたことがある。韓国・ソウルでの一戦。互いにジャブ連打。右ストレートが力強いウディン。右ストレートからの左フックも悪くない。2R、タイミングのいい左フックでウディンがダウン。パワーはあるが、パンチを打った後のディフェンスが甘いウディン。その後もパワーを込めて攻めるが(3Rなど)、柳はブロックしながら隙を突くショート連打、ボディ打ち、ワンツー。7R、ウディンが連打(「ソナギ(夕立)パンチ」)されてスタンディングダウン。さらに連打でダウン。立ったが、レフェリーは試合を止めた。ウディンはパワーはあったが当てさせてもらえず。柳は元々タフなうえにディフェンスが巧かった。)

②柳明佑 7R TKO 徳島尚

(WBA世界J・フライ級タイトル戦、1990年)

徳島:左ジャブ、右ストレート、左右フック

柳:左ジャブ、右ストレート、左右フック

(ダウンシーン)

4R:ボディ連打で徳島がダウン

5R:左フック、右ボディ、左フックで3度、徳島がダウン

6R:フック連打、左フックで2度、徳島がダウン

(感想:柳がタイトル防衛。徳島は「グリーンツダ」所属(井岡弘樹と同じ。顔も似ており、パンチの打ち方も似ている)。これまで16勝(8KO)3敗1分。柳は32戦全勝(12KO)。韓国・仁川での一戦。徳島がフットワークを使いながらジャブ連打、右ストレート。柳はウディン戦と同じように相手の右をかわして連打。4R、ボディ連打で徳島がダウン。ここでゴングが鳴ったらしい。徳島のセコンド、ヘルマン・トーレスが徳島をコーナーに連れて帰ろうとする。レフェリーのルディ・バトルはゴングに気付かなかったらしく、トーレスにリングから出るよう注意。その後、ピンチの徳島はフックを振っていくが当たらない。5Rに三度のダウン(「スリーノックダウン」ルールでは?)。6Rに二度のダウン。ボディが完全に効いてしまった徳島。7R、連打でレフェリーストップ。徳島はウディンと似たようなボクサータイプ。柳は同じように戦って勝利した。)

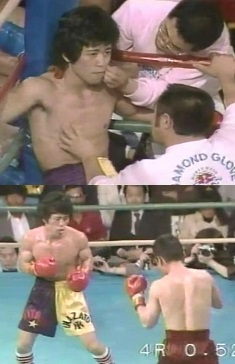

③井岡弘樹 10R 判定 ウディン・バハルディン

(J・フライ級戦、1990年)

ウディン:左ジャブと右ストレート

井岡:左ジャブ、右ストレート、左右フック

(感想:WBC世界ストロー級王座戦でナパ・キャットワンチャイにKOされた井岡の再起戦。ウディンは柳明佑に負けた再起戦。大阪での一戦(井岡のセコンドにヘルマン・トーレス)。井岡が足を使って距離を取りながらジャブ。時折コンビネーション(左フックからの右ストレート、など)。ウディンは得意の右ストレートは強そうだが、手数が少ない。振りが大きい、というより大ざっばなウディンの攻撃が井岡に通用しないまま10R終了。判定は3-0(ダウンシーンは無し)。あまり攻めなかったウディン。相手に勝たせてあげた、という感じの試合ぶり。何がしたかったのだろう?)

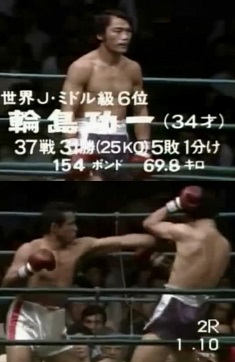

④徳島尚 12R 判定 ウディン・バハルディン

(東洋太平洋フライ級タイトル戦、1992年)

徳島:左ジャブ、右ストレート、左フック

ウディン:左ジャブ、右ストレート、左右フック

(感想:徳島がタイトル獲得。王者ウディンは22歳でこれまで42勝(6KO)5敗(TVテロップより。「BoxRec」の記録と全然違う)。徳島は東洋5位。大阪での一戦(1R、12Rのダイジェストで観戦)。フットワークとジャブを使う徳島。ウディンはジャブ、ワンツー。特に右ストレートを強く当てようとする。徳島は左でボディ打ち。判定はPTS。ダウンシーンがあったかどうかは不明。パワーはウディンの方があったような気がするが、徳島がリズムボクシングで勝利したと思われる。共に世界王者になれなかったが、ウディンは器用さ、徳島はパワーに欠けていた。柳明佑に勝った井岡はそういった点で彼らより優れていた、ということか。)

①「WBA World Light Flyweight Title

Myung Woo Yuh vs. Udin Baharudin」

②「WBA World Light Flyweight Title

Myung Woo Yuh vs. Tokushima Hisashi」

③「Light Flyweight

Ioka Hiroki vs. Udin Baharudin」

④「OPBF Flyweight Title

Udin Baharudin vs. Tokushima Hisashi」

柳明佑(Myung Woo Yuh)のページ

-------------

井岡弘樹(Ioka Hiroki)①のページ

-------------

井岡弘樹(Ioka Hiroki)②のページ